圖1 李慕愚與孫作賓在參加第六屆全國政協會議代表駐地合影

新中國成立后,父親首任中國駐保加利亞大使館參贊兼武官、黨支部書記。1952年回國后,先后任重工業部設計總局副局長,一機部黨委常委、統戰部長、青海省機械工業廳副廳長、黨組書記等職,1963年初調任一機部直屬西安儀表廠廠長,黨委常委,一機部視察員。西安市第八屆人大常委會委員,第五屆全國人民代表大會特邀代表,1979年起任全國政治協商會議五、六、七屆政協委員。

總之,父親的一生為黨和人民做了不少貢獻。少年時期當過兒童團長,參加過學生運動;青年時期參加過渭華起義,靖遠起義,西安事變;創建過西北抗日義勇軍;做過十八年黨的地下工作,楊虎城上尉侍從副官,參加了解放戰爭直至新中國的成立。建國后當過外交官,做過黨的宣傳和統戰工作.并長期擔任機械工業系統的領導工作。

1、父親與機械工業設計

父親1952年7月從任中國駐保加利亞參贊兼武官的外交工作回國正好是我國實施第一個五年計劃,即是指從1953年到1957年發展中國國民經濟的計劃,由周恩來、陳云同志主持制定。背景是新中國建立以后,經過三年的經濟恢復,國民經濟得到根本好轉,工業生產已經超過歷史最高水平,但是我國那時還是一個落后的農業國,我國的工業水平遠遠落后于發達國家,同時也落后于許多發展中國家。

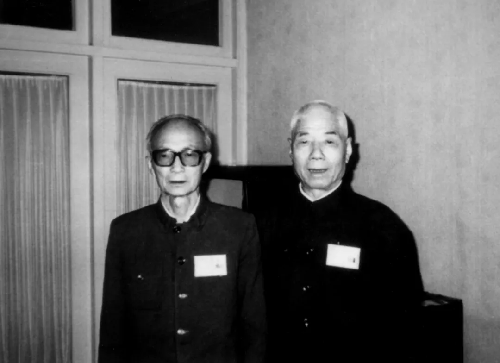

圖2 一機部副局長左4李慕愚6張協和7羅鳳奇與蘇聯專家合影

父親回國后當年分配到重工業部機器工業管理局基建處任處長,同年10月重工業部劃分為第一、第二機械工業部,后調任第一機械工業部設計司任副司長。1953年3月設計司改為設計總局,父親就遵照中華人民共和國國務院周恩來總理簽字的任命書,任第一機械工業部設計總局副局長(局長李如洪)。當時以蘇聯工業化模式為樣板成為中國工業化的一次政治選擇。1917年第一個社會主義國家蘇聯的建立,標志著世界兩大陣營對壘的形成。新中國建立初期,蘇聯政府在人力、物力各方面均給予中國極大的援助。1950~1954年,蘇聯在貸款給中國的同時擴大了設備供應的范圍,并對援建項目的廠址選擇、施工設計、設備安裝、試運行等提供技術指導,促使中國共產黨人選擇了在計劃經濟條件下優先發展重工業的蘇聯模式。從父親的自傳中得知他在從事設計工作的六年半的時間里,以蘇聯幫助中國建設的156個項目為中心,以694個大中型項目為重點,以發展重工業為主,建立我國社會主義工業化的初步基礎的思想為指導,經常出差在全國各地跑,工作非常繁忙。組織與專業人員一起選址,與蘇聯專家一起設計圖紙,與技術人員一起做項目計劃。在這期間第一機械工業部組建了七個設計分局和六個勘察隊,分布在北京、上海、沈陽、長春、武漢、西安、大同等地。記得過去母親曾說我是1953年6月出生,當時家里有保姆照看我,父親經常早出晚歸,而且老出差,所以那時父親讓我叫爸爸,我都不叫。父親在機械工業部設計總局工作期間,還曾擔任過部黨委常委和統戰部長,因當時設計總局知識分子多,工作需要,1953年6月,根據一九五二年六月全國統戰部長會議通過的“關于民主黨派工作的決定[1]”精神,即“在各民主黨派內應當有一部分共產黨員和非黨的革命知識分子,他們與左翼分子結合起來,形成骨干,共同執行團結中間分子,爭取右翼分子的任務,使各民主黨派能夠成為我黨團結教育和改造上述各階級、階層的助手。”經國家機關黨委批準,父親參加了中國農工民主黨,繼續為黨做好統戰工作。

圖3 左1李慕愚、中蘇聯專家和右1李如洪

在局里不論工作還是處理日常事務父親與李如洪局長和同志們都相處的很好,大家經常會一起回憶那一段經歷。父親由軍事、外交轉到經濟戰線后的六年里通過實踐,學習了基本建設和工廠設計的一般規律,進一步認識到團結知識分子的重要性,為國家培養了一支工廠設計的技術隊伍,完成了“一五”期間我國重點機械工業項目的設計任務,為我國培養一支工廠設計隊伍和機械工作的發展壯大,貢獻了自己的力量。每當說起這一段經歷,父親都會感到非常欣慰與自豪。

2、父親與機械工業建設

1958年7月為了貫徹“八大”二次會議精神和“三個并舉”發展工業的方針,第一機械工業部決定抽調三十四名司局級干部,赴各省組建省機械廳局。1958年7月,父親不顧母親患高血壓作為領導干部家屬帶頭提前退職,孩子幼小等情況,又主動申請去青海省支援機械工業建設,同樣是遵照中華人民共和國國務院周恩來總理簽字的任命書,任青海省機械廳副廳長兼黨委書記。

圖4 左二李慕愚與青海機戒廳同志合影

早在抗日戰爭即將勝利前夕,毛澤東描繪新中國將“在若干年內逐步地建立重工業和輕工業,使中國由農業國變為工業國”。新中國建立之初,加強重工業的建設與國家的安危、社會的穩定緊密地聯系在一起。

1950年朝鮮戰爭的爆發,增強了中國共產黨人優先發展重工業的認識。1953年元旦,《人民日報》社論提出,中國要由落后的農業國逐步轉變為強大的工業國,就必須首先發展冶金、燃料、電力、機械制造、化學等項重工業。9月,毛澤東強調,中國工業建設“重點應當放在建設重工業上”。經歷了抗美援朝,建立、發展中國軍事工業及其相關的重工業顯得更為迫切。

圖5 李慕愚在青海西寧造船現場

1954年6月,“毛澤東在談到發展重工業的必要性和重要性時,又形象地說:‘現在我們能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壺,能種糧食,還能磨成面粉,還能造紙。但是,一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能造”要改變落后的經濟狀況,必須優先發展重工業。

在國家安全決定一切的指向下,“一五”計劃期間實行了優先發展重工業戰略,確定了軍工、煤炭、電力、機械、冶金、石油和化工等重點建設項目。

解放時,青海只有簡單粗陋的大小工廠15個,全部固定資產僅止300萬元, 基本上依靠手工操作,工人1428人。50年代以后,在國家的支持下,依托農牧業資源,全省先后興建了以糧油加工、皮革、毛坊、肉、奶等為主的一批,與人民生活息息相關的輕工企業和電力、煤炭等基礎工業,西寧機械修理廠、毛紡廠、農具廠、青海第一磚瓦廠、毛家寨水泥廠、陸續展現在人們面前,青海工業開始真正邁出前進發展的腳步。我記得當時是我國經濟困難時期,母親和姐姐在北京都浮腫了,沒有更多的主食,我們當時還到大街上去擼榆樹葉拌面當飯吃。父親在青海因為工作繁忙離不開都不能管我們。父親在青海任職四年半,在這段時間里與當地干部同吃同住,同心同力的工作,出主意想辦法,調動各方面積極性,解決各種矛盾和困難。到1962年底,在父親和機械廳同志們的努力下,為青海省機械工業培養了一批優秀的技術干部和一支優秀的技術隊伍,先后領導建立起青海綜合機床廠、綜合電機廠、軸承廠,還擴建了西寧機械廠、農牧機械廠,為青海省發展機械工業打下了良好的初步基礎。

圖6 后排左6李慕愚與青海機械廠同志合影

3、父親與機械工業發展

我的父親對機械工業工作有著無比的熱愛和專注,1963年初,父親調任一機部直屬單位-西安儀表廠工作任廠長。新中國建立之初,國家一窮二白,百廢待興,作為新中國國民經濟“心臟”的機械工業十分薄弱,而被稱為現代工業的耳目和神經樞紐的儀表工業則更為落后,所以在第一個五年計劃里由德意志民主共和國援建我國建成第一個大型熱工儀表廠,1960年正式投入生產。劉秀華發表的一文《陜北娃》中生動地描寫了“西安儀表廠是國家第一個五年計劃重點項目,由民主德國援建廠房,是包豪斯風格。全套設備從德國運來。1954年籌備,1960年4月28日建成投產,坐落在古城西安的勞動路北口。廠區以飛機大樓為中心,機身六層,機翼五層,東西辦公樓保駕護航。從高空俯瞰,像一架欲將起飛的飛機,與西稍門機場遙相呼應,成為電工城的標志性建筑,十分壯觀。

進入寬敞的大廳,映入眼簾的是華麗洋氣的歐式大吊燈,深米色水磨石地板,中央盛開著彩色蓮花,花瓣讓人眼前一亮。首尾有四部可乘坐18人的兩用電梯,左右寬展的臺階鑲嵌著金燦燦的防滑條,凸顯大廳的高貴大氣。穿過機身長廊,呈現在眼前的是金屬加工車間,讓人震撼。穹頂用特制鋼化玻璃密封,采光極好。一眼望去,幾百臺德式機床堪比國慶大閱兵。車間里冷暖風伺候,各個環節無不滲透出德國人務實、細膩、一絲不茍的人性化理念。

廠區的法國梧桐組成了林蔭大道,綠草鋪地,鮮花盛開,鳥語花香。這哪像一座工廠,像一個世外桃源,全國名牌大學生和歸國留學生,幾百人組成的研究所技術力量雄厚。全國支援西儀,上海、東三省、北京、廣州、濟南各路人馬響應黨的號召,西遷支援大西北。5600多人的職工隊伍美女帥哥如潮,生機勃勃,在西郊獨樹一幟,一時風光無限。

西安儀表廠的家屬區共有四個街坊,100多棟樓占據了西站至勞動路的半條街。幼兒園、中小學、儀表工業學校、醫院、賓館、燈光球場,像一座小城。早晨7點喇叭響起,第一套廣播體操開始了,單身男女從四座單身宿舍魚貫而出,一字排開,場面恢弘。星期六放電影,燈光球場人山人海”。

圖7 西安儀表廠

圖8 李慕愚在西安儀表廠門前留影

我和妹妹的小學,中學都是在儀表廠子弟學校讀的。還記得小時候搬著小板凳早早就去燈光球場占座,電影《紅燈記》、《沙家浜》、《智取威虎山》都是在那兒看了一遍又一遍的。

1963年初,父親拿著周恩來總理簽字的國務院任命書來到這里工作。由于父親是陜西人,回到西安工作遇到許多老戰友,老朋友,經常會在一起吃個飯,說說話。記得有一位老戰友當時來我家看望父親,就對父親毫不客氣的說:李老,你怎么工作越干越小?父親卻用陜西話回答說:“啥叫大,啥叫小,只要是國家需要,黨安排的工作都叫大!”

當時正是貫徹“八字方針”,調整國民經濟時期、工廠任務不足,經濟困難,工人工資都難以維持。父親到儀表廠后,調查了解情況,帶動其他領導干部,發揮技術人員的作用,以主要精力抓了扭轉虧賠和新產品試制。1963年父親到廠當年就實現了“一季虧,二季平,三季盈”的經營目標,1964年選準項目,組織技術力量集中研究試制新產品--圓圖電子電位差計,實現了當年設計、當年投產、當年供貨,轉虧為贏,為企業創造了經濟效益和社會效益,受到一機部的嘉獎。

圖9 前排左8李慕愚與會議代表合影

1965年初,父親李慕愚受一機部儀表局的委托,父親親自帶隊為三線建設選擇廠址,為西安儀表廠招工 。要說父親參加革命那么早,資歷那么深,然而在他任廠長那時,工廠不知在陜西各地縣招過多少次工人,可是父親老家的親戚十幾個人沒有一個人在縣城或西安工作。在父親去世的告別會上。除了我們幾個女兒女婿是由國家正式分配在城市工作外,其它父親和母親的親戚全是青一色的農民,在場的許多人感到十分的驚訝!

西安儀表廠就如同中國儀表行業的黃埔軍校。在上海、北京、沈陽、丹東、開封、云南、四川同行新建儀表廠初期,西儀抽調許多干部及技術人員予以支援。1965年為朝鮮熙川儀表廠培訓技術人員及工人,受到金正日的嘉獎。

圖10 前排左4李慕愚與援朝會議代表合影

西安儀表廠也是清華大學、西安交通大學、西北工業大學、天津大學、哈爾濱工業大學、北京化工學院的培訓實習基地。曾贈予學子獎學金,開展廣泛深入產學研工作。

1966年2月,父親因健康關系,提出辭去廠長職務,經一機部黨組同意,委派李慕愚為一機部駐西安儀表廠視察員。父親在儀表廠工作生活了近三十年,對儀表廠有著深厚地感情,給職工也留下了非常好的印象和口碑,大家至今對李老懷念在心。父親和我們與西安儀表廠都有許多許多藕斷絲連的事情值得回憶。父親爽朗的性格與磊落的胸懷使他充滿樂觀。他為人耿直,直言不諱,凡是和他相處過的同志,無人不曉。

圖11 左四李幕愚與技術工人現場討論

圖12 李幕愚 1972 年在天安門廣場留影

父親飽經人世間的滄桑,照理說該有多少對生命坎坷的嘆息和牢騷,然而父親在言談、書信及處理事情上總是處處充滿著諒解,寬容和愛心。父親“解放”后的一天,當年廠里的一位造反派頭頭來找父親,說他愛人得了晚期癌癥,想托父親找一位好醫生。父親二話沒說,立即給他寫了一封信,讓他拿著前去拜訪,使他深受感動。

廠里的一位總工回憶到:自己當年還是年輕的技術員研究開發出新產品做出成績,李老每次見到他都是鼓勵他繼續努力!一位當年的副廠長也說:“老李廠長來了以后,廠里有了很大變化。領導們之間團結了,新產品試制成功了,工人們有干勁了,生產任務上去了,人們的精神面貌也改變了”。還有一件事讓人難忘,那就是一天廠里有個雙職工帶著兒子來到我家里找到父親,說他們家有兩位多病老人要撫養,還有兩個孩子。大兒子學校畢業十七八歲了也找不到工作,一家六口生活經濟很困難。按照當時廠里規定,職工每家可安排一個大學畢業的子弟進廠工作,他們家不符合條件。但是父親看見這個孩子身體很好,說話交談沒有問題,當時就安慰他們不要著急,一定想辦法解決雙職工家庭生活困難問題,孩子沒有文憑干不了技術活兒,可以干體力活。后來經廠部決定安排他在鑄工車間工作,他干的很好,全家人的臉上都露出了笑容。記得那時廠里年輕工人結婚,父親要去說上幾句;廠里的老工人過壽,父親要去看望;廠里的幼兒園小朋友過節聯歡,父親也要擠時間去助興……每逢春節大年初一早上父親總是要從自已住的單元樓一層到五層挨家挨戶拜個年,幾十年來堅持這樣,直到1990年身患重病,才讓我們代替他這樣做。父親生病后,我給父親從北京買的防止大出血的腦垂體后葉素飛機運到西安,儲藏在冰箱里,當他知道儀表廠一位女職工出現大咳血,立即拿出藥來讓給她用,這件事至今還被傳為佳話。

父親從“文革”后就不再擔任具體工作的領導,但是他仍然堅持去廠里和省委看文件,學習文件,參加廠里一些重要會議。組織上安排他為五屆、六屆、七屆全國政協委員,十幾年來他每年都堅持參加會議,并積極參加提案工作,提交建議國家為儀表行業引進新設備,新產品及新技術的提案,提交積極培養儀表工業技術人才的提案等等。我們從小就接受著父親的教誨,特別是他的身教對我們影響很大。

圖13 前排左4李慕愚與其他廠領導合影

父親的一生在物質上是清貧的,在精神上是富有的。他沒有給我們留下什么財產,只留下他說過的話。在他的影響下,我們姐妹也先后入了黨,為了一個共同的理想.我們和父親,—位老共產黨員同在一個隊伍中行進。在他去世后我們替他補交了最后一個月的黨費。父親對黨和人民無比的熱愛和忠誠,他把畢生精力都獻給了中國革命的解放事業和社會主義建設事業。